魚が苦手な子供の栄養バランスに悩む保護者は多く、特に成長期に必要なDHAや鉄分、タンパク質が不足しがちになるのは気になるところ。無理に魚を食べさせるのではなく、体に必要な栄養素を別の食材で補うことができれば、子供のストレスも減り、食事の時間もより穏やかに。薬膳は、そんな“代替”の視点に優れており、体調や体質に合わせて栄養を整える東洋医学に基づく考え方です。本記事では、魚の代わりになる薬膳的な栄養源や取り入れ方、実践しやすい工夫を紹介します。

魚が苦手な子供が多い理由と、気になる栄養不足の影響

子供が魚を苦手とする理由はいくつかあります。においが強い、骨があって食べづらい、皮の食感が苦手、見た目が好きではないなど、感覚的な理由から魚を避ける子が多く見られます。

特に青魚や焼き魚はにおいが立ちやすく、味も濃く感じられることがあります。骨を気にせず食べられるようになるまでには慣れが必要なため、早い段階で苦手意識を持ってしまうケースも珍しくありません。

一方で、魚を食べないことによる栄養の偏りは、成長期の子供にとって無視できない問題です。

ただし、こうした栄養素は必ずしも魚から摂らなければならないわけではありません。薬膳では、「特定の食材に固執せず、体の状態に合わせて必要なものを補う」ことが基本の考え方です。魚が苦手な場合でも、他の食材で代替することは十分に可能です。

次の章では、薬膳の視点から見た魚の役割と、代わりになる食材についてご紹介します。

薬膳で考える「魚の役割」と代替になる食材とは

薬膳の考え方において、魚は「気を補う」「血を養う」といった働きを持つ、大切なタンパク源とされています。特にシラスやタラなどの白身魚は赤身や青背の魚よりも消化が良く、体力の少ない子供や、風邪のあとに体力を回復したいときにも適した食材とされてきました。

しかし薬膳では、特定の食材だけにこだわらず、似た性質を持つ他の食材を使って代用することが基本です。魚が苦手な子供でも、体に必要な効能をとれる食材を選べば、無理なく健康的な食事を続けることができます。

例えば、鶏肉や卵、豚肉などは、魚と同様に「気」や「血」を補う働きがあります。また、大豆や小豆などの豆類も、薬膳では「脾(胃腸)を助け、気を養う」食材として重宝されており、子供の体にもやさしい特徴があります。

さらに、黒ごまやくるみなどの種実類、のりやひじきといった海藻類は、成長を支える栄養源として有効です。薬膳では、色や季節、体調に合わせてこうした食材を選び、組み合わせて使うことで、無理のない体づくりを目指します。

魚が苦手な子供に無理をさせるのではなく、代わりとなる食材を上手に取り入れることで、体と心の両方を整えることが可能になります。

魚の代わりになる薬膳食材10選

魚を食べなくても、必要な栄養素をしっかり補える食材はたくさんあります。薬膳の考え方に基づきながら、家庭の食卓に取り入れやすい魚の代替食材を10種類紹介します。

- 鶏むね肉

良質なタンパク質を含み、消化にもやさしい食材です。薬膳では「気を補う」代表的な肉類とされ、体力をつけたいときに適しています。 - 卵

手軽にタンパク質を摂ることができ、成長期の子供にぴったりです。「血を養い、心身を落ち着ける」働きがあるとされています。 - 豚肉

「腎」の力をあげ、子供の成長をサポートする効果があります。薬膳では「血を補い、体に潤いを与える」食材として知られています。 - 納豆

発酵食品として腸内環境を整える効果があり、大豆由来のタンパク質も摂取できます。「気を補い、胃腸を健やかにする」とされます。 - 豆腐

消化吸収が良く、タンパク源として手軽に取り入れられます。薬膳では、熱を冷ましながら体に必要なエネルギーを補う食材とされています。 - 黒ごま

薬膳では「腎を補い、髪や骨を強くする」食材と言われています。成長期の子供にもおすすめです。 - くるみ

脳の栄養としても注目され、記憶力アップに効果があるとされています。腸を潤す役割もあり、便秘がちな子にも効果的です。 - ひじき

ミネラルが豊富で、毎日の食事にも活用しやすい食材です。「血を補い、心を落ち着ける」働きがあり、貧血予防にも役立ちます。 - 長芋

胃腸を元気にしてくれる滋養強壮食材で、薬膳では「気を補い、消化力を高める」とされています。加熱して食べるのがおすすめです。 - 舞茸

食物繊維を多く含み、免疫力を高める働きがあります。「気を補い、体の機能を高める」とされ、風邪予防にも適しています。

魚を食べないことで不足しがちな栄養素も、こうした食材を上手に活用することで十分に補うことができます。

子供の偏食でも無理なく取り入れられる工夫とアレンジ

どれほど栄養価の高い食材でも、子供が口にしてくれなければ意味がありません。特に偏食傾向のある子供には、味・におい・食感・見た目の違いが食べない理由になることも多く、日々の食事に工夫が求められます。

薬膳では、「無理に食べさせるのではなく、自然と受け入れられる形で取り入れる」ことを重視します。まず実践しやすいのが、混ぜる・出汁に活用する・なじませるといった調理の工夫です。

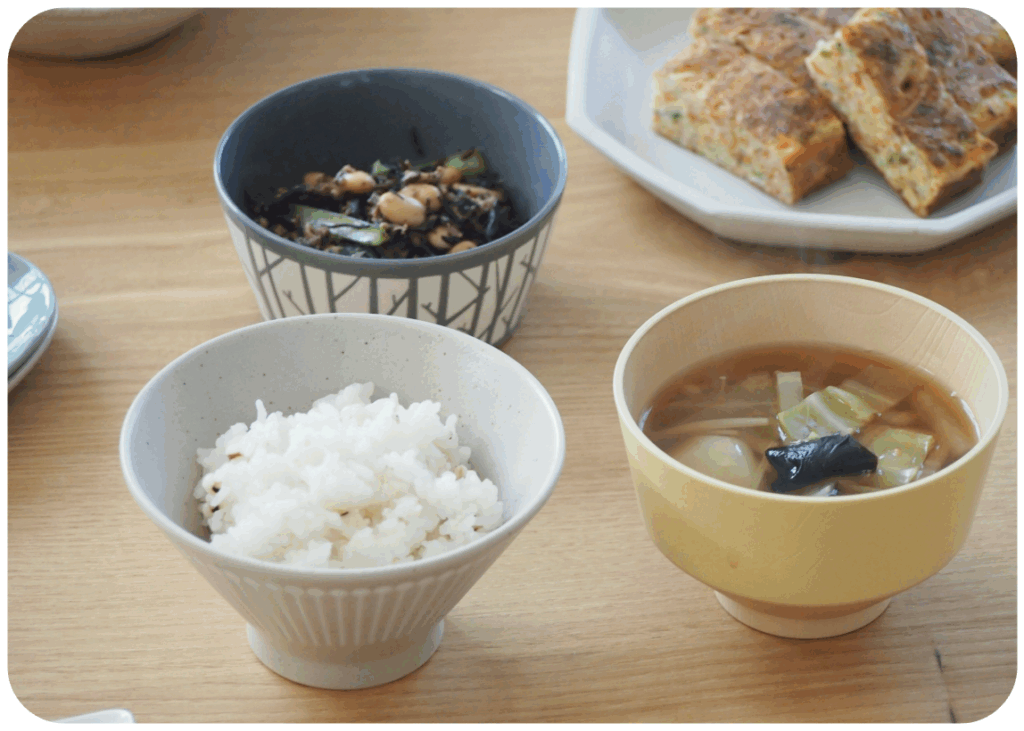

たとえば、豆腐や納豆はハンバーグやミートボールの材料に混ぜることで、風味が目立たず、自然に食べることができます。黒ごまはふりかけやおにぎり、パンケーキに加えるなど、子供の好みに合わせて使うことで摂取しやすくなります。

鶏むね肉は蒸す・そぼろにするなど、やわらかく仕上げる調理法にすることで、食感が苦手な子供でも受け入れやすくなります。ひじきやきのこは炊き込みご飯やスープに加えれば、具材の存在感を抑えつつ、栄養をしっかり取り入れることができます。

また、無理に食べさせようとしない、子供と一緒に調理に参加させる、食器や盛り付けを楽しく工夫するなど、心理的なハードルを下げることも効果的です。

最初は少しでも食べられれば十分です。食材に慣れてくると、少しずつ受け入れられるようになることも多いため、焦らず、長い目で続けていくことが大切です。

好き嫌いがあっても安心!成長を支える薬膳の考え方

子供の好き嫌いに悩む場面は多く、栄養バランスを意識するほど「ちゃんと食べてほしい」という気持ちが強くなるものです。しかし薬膳では、「完璧な食事」や「無理な努力」を求めるのではなく、日々の体調や季節に合わせて、“できる範囲で整えていく”という柔軟な考え方を大切にしています。

そもそも薬膳は、体質や状態に合わせて食材を選ぶことで、自然と体を整える方法です。特定の食材を必ず摂らなければならないというものではなく、代わりの性質を持つ食材をうまく組み合わせていくことが基本です。魚が苦手なら、それに代わる肉類や豆類、海藻や種実類などで栄養を補えば問題ありません。

また、「一度で全部食べられなければいけない」ということもありません。子供の味覚や消化力はまだ発達途中にあり、少しずつ慣れながら、体に必要な栄養を取り入れていくことが大切です。ほんの少量でも食べられたという経験が、次につながっていきます。

食事は、体を育てるだけでなく、気持ちや生活のリズムにも影響を与えます。無理のない方法で取り組むことで、食事の時間そのものが「楽しい」「安心できる」ものになり、結果として子供の成長を内側から支えることにもつながります。

魚が食べられないことを「できない」と捉えるのではなく、「他の方法で補える」と考えること。それが薬膳的な発想であり、毎日の暮らしの中に無理なく取り入れられる知恵です。

まとめ|魚に頼らなくても子供の栄養は整えられる

魚は子供の成長に欠かせない栄養素を多く含む一方で、苦手とする子も少なくありません。無理に食べさせようとするよりも、他の食材で栄養を補いながら、食事そのものを楽しめる環境を整えることが大切です。

薬膳の考え方では、ひとつの食材に固執せず、体質や状況に応じて柔軟に選ぶことが基本とされています。魚を食べなくても、鶏肉や卵、豆類、海藻、種実類など、魚と同じような働きを持つ食材を活用することで、必要な栄養を十分に補うことができます。

また、子供の味覚や好みに合わせて調理法を工夫することで、苦手な食材でも自然と食べられるようになる可能性があります。日々の食事に少しずつ取り入れることで、無理なく習慣化し、体の土台を整えていくことができます。

子供の健康と成長を支える食事は、毎日の積み重ねです。薬膳の知恵を参考にしながら、無理なく、楽しく、子供の体に合った栄養のかたちを見つけていくことが、なによりの体質改善につながりますよ。